Schon seit Jahren stolpere ich über die Früchte dieser Bäume. Hart und lang und verdreht, eine Art des Johannisbrotbaums, direkt vor der Kirche St. Johann im Schnoor. So viel zu essen, direkt vor der Kirche, ein Geschenk des Himmels. Und niemand nutzt sie. Das sollte sich ändern.

Die essbare Stadt interessiert mich immer mehr. Kostenlose Nahrungsmittel. Man weiß ja nie, wofür man solch ein Wissen mal braucht. Schon länger dachte ich darüber nach, warum niemand die Johannisbrotschoten nutzte. Aber was ist das eigentlich?

Gleditschie – die nördliche Form des Johannisbrot

Johannisbrot ist eine tolle Hülsenfrucht. Unter dem Namen Carob wird das Johannisbrotmehl verkauft, das als Kakaoersatz verwendet werden kann und süß schmeckt. Im Web findet man Rezepte für Carob-Schokolade oder -Brotaufstrich und mehr. Die Samen werden zu dem Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl verarbeitet, das seine eigene E-Nummer hat. Sie haben stets das gleiche Gewicht von 200 Milligramm; die Abweichungen sind minimal. Daher wurden sie früher als Wägeeinheit für Diamanten verwendet. Der Name Karat lässt sich davon ableiten. Auf jeden Fall ist Johannisbrot sehr gesund.

Auch Tiere sollen die Früchte gerne essen, worauf wahrscheinlich schon im Gleichnis vom Verlorenen Sohn in der Bibel Bezug genommen wird. Da der Baum sehr anspruchslos ist und auch mit Trockenheit klar kommt (Johannes der Täufer soll sich davon in der Wüste ernährt haben) meine ich, dass er den Kühen viel häufiger auf Weiden in der sommerlichen Hitze Schatten spenden sollte. Die haben dann gleich einen gesunden Snack zwischendurch, wenn ab September die Früchte herunterfallen. Im Schnoor, in Parks oder auch bei den Schweinen in der Sögestraße isst die niemand, so dass dieses nahrhafte und vielseitige Lebensmittel einfach auf dem Bogen liegt und vergammelt. Schade.

Was mich irritierte war die Tatsache, dass die Früchte so dünn sind. Ich hatte mal welche im Supermarkt entdeckt, die waren dicker. Über einige Recherchen nach dem Bockshörndlbaum, der unserem Bier eigentlich den Namen geben sollte (hört sich einfach lustig an, dieser österreichische Begriff), stieß ich auf die Gleditschie. Dieser Baum gehört zur Gattung der Johannisbrotgewächse, nennt sich auch Lederhülsenbaum und wächst eher in unseren Breitengraden nördlich der Alpen. Der bekannte Johannisbrotbaum oder auch Karubenbaum wächst eher südlich, er ist vor allem im Mittelmeerraum beheimatet.

Ich machte mir zur Aufgabe zu prüfen, was man mit diesen Schoten alles anfangen kann. Meine Idee: Die Schule neben der Kirche könnte doch ernten, das Mehl in Backwaren und mehr verarbeiten und dann die Produkte für den guten Zweck verkaufen, zum Beispiel für Burkina Faso. Leider waren die Tests – mit Ausnahme vom Bier – nicht so erfolgreich. Die Früchte sind wohl nicht so ergiebig.

Das Carobmehl habe ich nicht fein genug bekommen in meiner Küchenmaschine. Es sah auch nicht so braun aus wie das, was man kaufen kann; ihr seht es weiter unten. Der Test, zusammen mit Datteln und Wasser einen Brotaufstrich zu mixen, ging komplett in die Hose.

Um die Samen überhaupt klein zu bekommen, muss man diese erst dämpfen oder kochen, um sie aufzuweichen. Dann grob mahlen, trocknen lassen und noch einmal fein mahlen. So hat es bei mir geklappt. Das Zeug verdickt zwar Speisen ein wenig, aber der Aufwand ist für den Effekt meines Erachtens viel zu groß. Also doch keine Spendenaktion für Burkina Faso … Nur die Sache mit dem Bier, die war richtig gut. Ein Glück.

First Run – ein Porter namens Johnny

Die Schoten der Gleditschie habe ich mit einem am Teleskopstiel befestigten Apfelpflücker und einigen Gleichgewichtsproblemen von den hohen Bäumen gepflückt. Direkt vor der Messe, aber Nonnen und Passanten wunderten sich kaum. Lediglich ein paar Damen waren sehr interessiert, was ich da wohl machen.

Nach der Feinstaub-Beseitigung entfernte ich die Enden, da ich las dass diese bitter sein können. Dann sammelte ich die Samen, von denen sich mehrere im Inneren befinden, weshalb die Schoten auch so rascheln. Den Rest hackte ich ein wenig klein.

Einen Teil der Stücke habe ich in der Küchenmaschine gemahlen und vakuumiert, daher diese Form auf dem unteren Bild. Die größeren Stücke kamen zum Malz in die Maische, das Mehl haben wir später in die Würze gegeben. Dass Johannisbrot Speisen sämiger machen soll wussten wir, und war beabsichtigt. Zu einem gehaltvollen dunklen Porter passt das hervorragend. Ein wenig Rauchmalz unterstützt, dass der Geschmack schön auf der Zunge bleibt, Blackmalt macht eine schöne Farbe.

Unser Johnny wurde kein ganz typisches Porter, kommt diesem Bierstil aber recht nahe. Der Begriff Porter lässt sich mit „Lastenträger“ übersetzen, das dunkle Bier war in der Zeit der industriellen Revolution in England bei den Arbeitern sehr beliebt. Der Name Johnny passt dazu ebenso wie zur Kirche St. Johann, an der ich das Johannisbrot geerntet habe. Mundraub nennt man das. Wir sind mit dem Ergebnis auf jeden Fall sehr zufrieden. Aber ein bisschen Arbeit ist das schon, mit der Ernte und so. Ob es das noch einmal geben wird, das ist ungewiss.

Daten und Fakten

Brautag 09.12.2018

- Malz: Pale Ale, Münchner, Special-B, Blackmalt, Rauchmalz

- Hopfen: Hersbrucker Pure und Tettnanger (Grünhopfen aus eigenem Anbau), Magnum (Pellets)

- Hefe: Safale S-04 (obergärige Trockenhefe)

- Sonstiges: Haferflocken, Gleditschien-Schotenschrot & -mehl

- Ergebnis: Das Johannisbrot kommt durch mit etwas Süße und leichter Bitternote.

- Stammwürze: 14,5 %

- Alkoholgehalt: 5,3 %

Second Run – ein bieriger zweiter Aufguss

Im Treber des ersten Bieres, also im Malz, sind noch viele gute Inhaltsstoffe enthalten. Wie das Johannisbrot handelt es sich beim Treber um tolles Viehfutter. Lecker. Warum nicht, wie früher beim Kaffee, noch einmal verwenden? Wie bei den ganz armen Leuten? Wir wollten das weniger aufgrund der Nachhaltigkeit probieren oder weil das Konto leer ist, sondern weil es einfach ein spannendes Experiment war. Ein Brautag mit zwei Suden also, wobei dieser zweite nur eine Menge von rund fünf Litern aufwies.

Da der meiste Zucker aus dem Treber gespült wurde, muss auf jeden Fall wieder Zucker hinzugegeben werden. Wir hatten noch einen Rest Zuckerrübensirup der dringend weg musste, also rein damit. Getrocknete Aprikosen kamen später erst ins Gärfass, damit wurde gestopft. Sie sollten Zucker und einen fruchtigen Geschmack liefern. Der Zucker aus Sirup und Früchten vergärt, so dass wir noch unvergärbaren Birkenzucker hinzugefügt haben. Der soll das Bier vollmundiger und natürlich süßer machen, denn der zweite Aufguss hat in der Regel nicht mehr viel Geschmack. Da wir ihn auch recht flüssig erwartet haben, kam noch ein wenig zusätzliches Gleditschienmehl für die Sämigkeit hinzu. Und natürlich, um diesen besonderen Geschmack hervorzuheben.

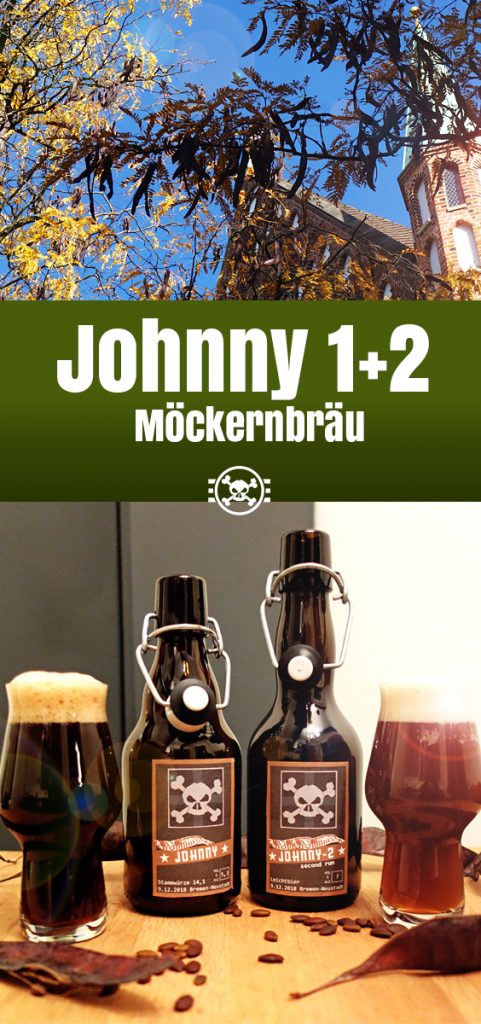

Mein Lieblingsbier ist es nicht geworden, aber ich war trotzdem positiv überrascht. Erwartet hatte ich weniger. Ihr seht oben im Beitragsbild, dass diese Version deutlich heller ist als der erste Sud, und auch der Schaum ist nicht so stabil.

Daten und Fakten

Brautag 09.12.2018

- Malz: keine zweite Malzzugabe, Malzsorten des First Run siehe oben

- Hopfen: Tettnanger (Grünhopfen aus eigenem Anbau), Magnum (Pellets)

- Hefe: Gozdawa Porter- & Kvass-Hefe (obergärige Trockenhefe)

- Sonstiges: Trockenaprikosen, Zuckerrübensirup, Birkenzucker, Zucker, Gleditschienmehl

- Ergebnis: Ein sehr leichtes Bier in Bezug auf den geschätzten Alkoholgehalt. Durch Sirup und Aprikosen mit einem starken Aroma.

- Stammwürze und Alkoholgehalt: unbekannt

Habt ihr Erfahrungen mit Johannisbrot? Oder Gleditschien? Oder irgendwas in der Art? Ich freue mich über eure Anregungen für meine Experimentier-Küche.

Pin it – auf Pinterest:

Schreibe einen Kommentar